地方中小零細企業の採用サイト戦略(2)|成功事例に学ぶ採用サイト構築術

前回は地方中小零細企業ならではの採用サイト戦略の基本についてお話ししました。

今回は、より具体的な成功事例と実践的な構築方法について詳しく解説していきます。

成功事例に学ぶ:当社の採用サイト実績から

当社が手掛けた採用サイトには、中小零細企業が参考にすべき多くのヒントが詰まっています。

業種も規模も異なる実際の事例を見てみましょう。

成功事例1:技術力と安定性を両立した製造業の採用サイト(株式会社TMH様)

制作時の課題・ご相談内容

半導体製造装置・部品のメンテナンスや越境ECを展開する株式会社TMH様では、技術力の高さと安定した経営基盤を持ちながらも、採用市場での認知度が課題でした。

特に若手人材の獲得に苦戦していました。

解決策・ご提案内容

そこで、社員インタビューを中心に据えた採用サイトを構築しました。

実際に働く人々の生の声を前面に出し、企業の歴史や成長ストーリーを視覚的に分かりやすく表現。

半導体業界の将来性と会社の安定した経営基盤を強調しつつ、若手社員の成長機会や教育制度を具体的に紹介したんです。

採用サイト公開後の成果

結果、応募者数が増加し、特に若手エンジニア層からの問い合わせが向上しました。

企業の技術力と安定性、そして成長機会を効果的に伝えることで、長期的なキャリア形成を望む人材との出会いにつながったのです。

成功事例2:業界のイメージを覆したタクシー会社の採用サイト(ふたばタクシー様)

制作時の課題・ご相談内容

「会社に関わるすべての人を幸せにします」という理念のもと、地域に根差したサービスを提供するふたばタクシー様では、業界全体の人手不足や高齢化という厳しい現実に直面していました。

特に若年層や女性ドライバーの採用が難しく、業界のネガティブなイメージを払拭する必要があったんです。

解決策・ご提案内容

そこで、タクシードライバーの「やりがい」や「自由度の高さ」を強調したコンテンツ設計を行いました。

多様な働き方(短時間勤務、シニア活躍など)の提案と具体的な収入例を提示し、実際のドライバーインタビューを通じた等身大の仕事紹介を実施。

充実した研修制度や安全への取り組みも詳細に紹介しました。

採用サイト公開後の成果

採用サイトのリニューアルにより、これまでタクシー業界に興味を持たなかった層(主婦、定年退職者など)からの問い合わせが増加しました。

「地域の足」としての社会的意義や、柔軟な働き方の提案が効果的に伝わり、多様な人材の獲得につながりました。

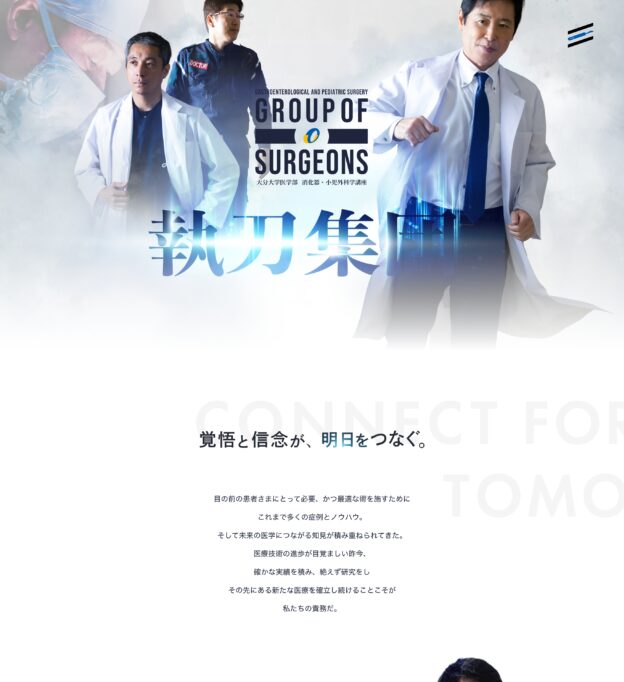

成功事例3:地域医療への貢献を軸にした医療機関の採用サイト

大学医学部の複数の診療科では、それぞれ異なる課題を抱えていました。

「小児科学講座様」の課題と解決策

昭和56年の開講以来の実績がありながら、地方立地ゆえに優秀な研修医や若手医師の確保に苦戦していました。

そこで「地域医療と最先端研究の両立」という独自の強みを前面に押し出し、医局長や現役医師へのインタビューを通じて、リアルな医局の雰囲気や研究環境を紹介。

研修プログラムやキャリアパスを可視化し、地域で働く魅力も併せて発信しました。

「総合診療・総合内科学講座様」の課題と解決策

専門医志向が強い医学生に対して、総合診療の魅力を伝えることが課題でした。

「10年後の日本を支える総合診療医を目指す」というビジョンを軸に、多様な診療現場での研修機会を具体的に紹介。

地域医療における総合診療医の重要性とやりがいを、映像コンテンツも活用して伝えました。

「消化器・小児外科学講座様」の課題と解決策

外科医不足という全国的課題の中で、最先端の手術技術や研究内容を視覚的に紹介。

段階的な技術習得プロセスと手厚い指導体制を説明し、国内外の研修機会など具体的なキャリア形成支援を提示しました。

「高度救命救急センター様」の課題と解決策

救急医療の厳しい労働環境というイメージを払拭するため、命を救う現場のやりがいをストーリー性豊かに伝達。

最新設備や治療技術の紹介とともに、働き方改革への具体的な取り組みも詳しく説明しました。

いずれの診療科も、採用サイト公開後は問い合わせが増加し、特に「地域医療に貢献したい」「高度な技術を習得したい」という志向を持つ若手医師との接点が増え、医局の活性化につながっています。

これらの事例から学べるのは、自社の「らしさ」を深く掘り下げ、それをターゲットに響く形で表現することの重要性です。

表面的な情報だけでなく、働く人の想いや企業の価値観まで伝えることで、本当に自社に合った人材との出会いが生まれるんですね。

採用サイト構築の実践ステップ

効果的な採用サイトを構築するための具体的なステップを解説します。

ステップ1:自社の魅力と求める人材像の明確化

まずは土台作りから始めましょう。

経営層、現場社員へのヒアリングを通じて、自社の本当の強み、企業文化、そしてどんな人材に来てほしいのかを具体的に定義します。

ここで重要なのは、「こんな人に来てほしい」という理想だけでなく、「こんな人は向いていない」という条件も明確にすることです。

ミスマッチを防ぐためには、ネガティブな情報も含めて正直に伝える必要があります。

ステップ2:競合との差別化ポイントの設定

同業他社や近隣企業の採用サイトを調査し、自社が打ち出せる独自の魅力を明確にします。

「どこでも言えること」ではなく、「自社だからこそ言えること」を見つけることがポイントです。

例えば、「アットホームな職場」というのは多くの企業が使う表現ですが、「社長が毎朝全社員に声をかけて回る」「月に一度、社員の家族も参加できる食事会を開催している」といった具体的なエピソードがあれば、説得力が大きく変わります。

ステップ3:ターゲットに響くコンテンツ設計

求める人材像に合わせて、どんな情報を、どんな順番で、どんな表現方法で伝えるかを設計します。

- 社員インタビュー

- 仕事紹介

- 企業紹介

- 福利厚生

- 応募要項

など、必要なコンテンツを洗い出しましょう。

コンテンツ設計では、「求職者の目線」を常に意識することが大切です。

「会社が伝えたいこと」と「求職者が知りたいこと」は必ずしも一致しません。

求職者が本当に知りたがっている情報を優先的に配置することで、より効果的なサイトになります。

ステップ4:視覚的要素と使いやすさの両立

- 企業のイメージに合ったデザイン

- 写真や動画の活用

- スマートフォン対応

- 分かりやすいナビゲーション

など、求職者にとって魅力的で使いやすいサイトを目指します。

最近では、求職者の多くがスマートフォンで情報収集を行うため、スマートフォンでの見やすさは特に重要です。

また、写真は企業の雰囲気を伝える重要な要素なので、プロのカメラマンに依頼することをお勧めします。

ステップ5:継続的な改善と効果測定

サイト公開後も、アクセス状況や応募状況を分析し、定期的にコンテンツを見直したり、新しい情報を追加したりするなど、改善を続けることが重要です。

採用サイトは「作って終わり」ではありません。

求職者のニーズや採用市場の変化に合わせて、継続的にアップデートしていくことで、長期的な効果を維持できます。

低予算でも効果を上げる工夫

予算が限られている中小零細企業でも、工夫次第で効果的な採用サイトを構築・運用することは十分可能です。

社員の声を活かした信頼性の高いコンテンツ作り

特別な機材や技術がなくても、社員のリアルな声や笑顔は、求職者にとって何より魅力的なコンテンツになります。

- 「なぜこの会社を選んだのか」

- 「どんな時にやりがいを感じるか」

- 「大変だったことはあるか」

といった率直な質問に答えてもらうだけでも、十分に価値のあるコンテンツができあがります。

地域資源や既存ネットワークの活用

地元の風景やイベントの写真を活用したり、取引先や地域団体に協力を依頼したりすることで、コストを抑えつつ地域性をアピールできます。

地域の祭りに参加している写真や、地元の小学校で行った出前授業の様子など、地域とのつながりを示すエピソードは非常に効果的です。

段階的な構築と優先順位の設定

最初から完璧なサイトを目指すのではなく、まずは必要最低限の情報からスタートし、徐々にコンテンツを充実させていくという方法もあります。

- 会社紹介と代表者メッセージ

- 社員インタビューを追加

- 詳しい仕事内容を紹介

といった段階的なアプローチなら、予算を分散できます。

無料・低コストツールの活用法

ブログ機能やSNS連携機能が標準装備されたCMS(コンテンツ管理システム)を活用したり、無料のアクセス解析ツールを導入したりすることで、コストを抑えながら効果的な運用ができます。

また、Googleマイビジネスなどの無料サービスと連携することで、より多くの求職者にリーチできるでしょう。

採用サイトと他の採用チャネルとの連携

採用サイトは単独で機能するものではなく、他の採用チャネルと連携させることで、その効果を最大限に高めることができます。

SNSとの効果的な連携方法

企業の日常やイベントの様子などをSNSで発信し、採用サイトへ誘導します。

特に若年層へのアプローチには非常に有効です。

インスタグラムで職場の雰囲気を写真で伝えたり、Twitterで社員の日常をつぶやいたりすることで、より身近な存在として認識してもらえます。

地域メディアやイベントとの相乗効果

地元の新聞や情報誌、ハローワーク、地域イベントなどで採用サイトを紹介し、認知度向上を図ります。

地域の就職フェアに参加する際には、採用サイトのQRコードを印刷したパンフレットを配布するなど、オフラインからオンラインへの導線を作ることも効果的です。

オフライン採用活動とオンラインの橋渡し

会社説明会や面接の場で採用サイトのURLを伝えたり、QRコードを配布したりすることで、より深い企業理解を促します。

「詳しくは採用サイトをご覧ください」ではなく、「採用サイトの〇〇のページに、今日お話しした内容の詳細があります」といった具体的な案内をすることで、求職者の関心を維持できます。

次回予告

最終回となる第3回では、人口減少時代の採用戦略、AI活用、そして継続的な成功のためのポイントについて詳しく解説します。

時代の変化に対応した採用サイト戦略で、持続可能な人材確保を実現する方法をお伝えしますので、ぜひお楽しみに!

成功する採用サイトを、L-planningと一緒に制作しましょう!